|

|

|

|

有这样一支队伍,常年奔波于山野之中,默默无闻,但足迹却踏遍千山万水;从不叫苦,但汗水却洒遍沟沟坎坎;从不说累,但老茧却长满手足;从不想家,但梦里却尽是妻儿的呼唤……

就是这支队伍,在刚刚开展的全国林草生态综合监测评价工作中,承担了吉林省70%的工作任务。

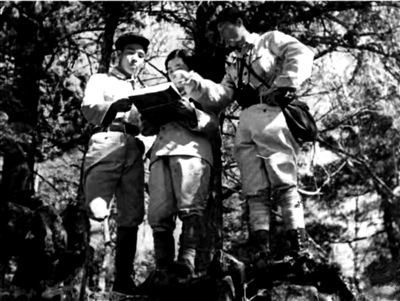

就是这支队伍,用“目无全山”的调查“功夫”,用数字、图表、文字,描绘出林草的现状,用心力、知识、智慧,规划着林草的未来。

巍巍长白,滔滔松水,莽莽林海。这支队伍,他们几代人在没有硝烟的战场上,数十年如一日,纵横驰骋,转战南北,出色地完成了各个时期的森林调查等任务,积淀了森调人的理想、信念和精神家园。他们是祖国绿色宝库的开拓者,是新时代祖国生态建设的尖兵,这支队伍正用自己青春和力量让青山更绿、碧水更明。吉林省林业调查规划院——我国最早成立的一支森林资源调查规划队伍,正紧跟着共和国前进的脚步,在新一轮林草生态综合监测评价工作开展之际,迎来第71个生日。

七迁住址十更名

历史沿革记青春

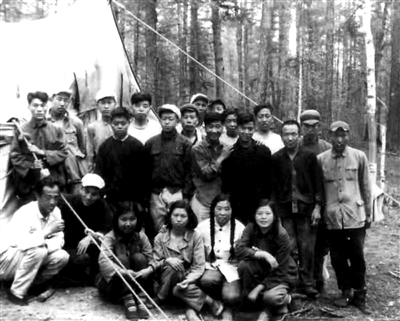

1950年初,新中国刚刚成立,百业待兴,国家经济建设急需大量木材。为了查清森林资源的本底,进行大规模的林业开发建设,东北人民政府农林部决定组建一支森林调查队伍。同年4月,400多名风华正茂的年轻人,在沈阳农学院和哈尔滨东北农学院先后参加了两期森林调查干部训练班。12月,首批108名毕业学员在沈阳组建成立了我国第一支森林调查队伍,这就是吉林省林业调查规划院的前身——“东北人民政府农林部林政局林野调查队”。从此开启了我国森林调查规划的漫漫征程。

1953年2月,林业部将这支队伍收归林业部调查设计局,并定名为林业部调查设计局森林调查第二大队,此后,这支队伍从沈阳到营口赴抚顺奔昆明迁洮南驻延吉搬长春,七迁住址,十换其名,为新中国的经济建设和林业发展撇家忘私、奋斗不息。1969年划归吉林省,先后更名为“吉林省林业勘测第二大队”和“吉林省林业调查设计大队”,1983年更名为吉林省林业调查规划院并沿用至今。2004年加挂吉林省生态监测中心牌子,2012年加挂吉林省森林资源监测中心牌子。自此,规划院成为集林草、湿地资源调查、规划、监测于一体的公益服务型单位。

71年来,吉林规划院经历了兴衰跌宕、艰苦曲折而又自强不息的发展历程。几代人把满腔的热情和无悔的青春奉献给了大山和林海,为祖国各个时期的建设作出了巨大贡献。

万顷林海几代人

卓越业绩铸辉煌

71年来,几代规划院人始终肩负着祖国林业建设的神圣使命。一路走来,不管条件如何艰苦,不论形势如何变幻,都砥砺奋进,执着前行。在森林资源连续清查、森林资源规划设计调查、森林资源动态监测、重点保护野生植物资源调查、林业工程检查验收、林业各项规划编制、自然保护区勘边落界、公益林落界指导、林地变更调查指导、泥炭沼泽碳库调查、森林资源档案管理等具体工作中,不仅用一组组数字和一项项成果为祖国林业建设交上了出色的答卷,更在技术进步、人才培养、队伍建设等方面取得了可喜成绩。

截至目前,吉林规划院完成森林资源调查总面积37351.5万公顷,完成了9次森林资源一类清查,完成了160局次森林资源二类调查,累计设置和复查省级固定样地44482块次。完成了1226项经营方案、总体规划和可行性研究项目。已取得1396项调查规划成果,其中获得国家级奖励9项、省级奖励26项。

在事业发展进程中,规划院始终站在林业调查规划技术前沿,坚持科学研究,加强技术开发、引进和应用工作,积极推动森林调查方法的改革和技术进步,开创了多项行业第一:1955年,在国内最早将航空遥感成果应用于森林调查;1957年,在调查工作中引进和应用了角规测树技术;1964年,引进并试验成功森林分层抽样技术,在我国第一次提出并确定0.06公顷为标准样地;1970年,在国内最早开始研究并引进“森林资源连续清查”技术;1974年,编制了国内第一个省级标准立木材积表。1975年,在全国率先建立了省级森林资源连续清查体系;1976年,在国内率先研究成功林业用图套印等高线,并获国家级科技成果;1977年,在我国首次利用新摄大比例尺航空照片进行调绘;1985年,开始采用计算机进行森林资源调查数据的处理、统计、分析和打印;1994年,率先将航天遥感技术应用森林调查工作中;2001年,在全国较早全面应用3S技术进行森林调查,结束了沿用50多年繁重的手工绘图,开起划时代的变革;2004年,率先在森林调查野外作业中应用掌上电脑(PDA),实现了野外数据采集无纸化;2009年,完成了集图形与属性数据于一体的吉林省森林资源电子版数据库的建库工作,构建了集3S技术于一体的吉林省森林资源管理平台。此外,规划院还有很多科研成果和实用技术,如单像投影仪、棱镜角规、立体眼镜、测树围尺等,在森林调查生产实践中得到推广应用。

这一项项成绩和行业第一,是规划院71年来不懈进取、争创一流的体现,凝聚着一代代森调工作者的心血和智慧,也必将激励规划院全体干部职工继承传统奋勇前行。

勤足满山同奉献

森调精神永相传

不能遗忘的是,几代林业调查工作者,历经了创业、开拓、创新的艰苦磨难。尤其是建院初期的东北林区多属尚未开发的处女地,山深林密、人烟稀少、野兽出没、交通闭塞,野外作业环境极为恶劣。外业调查要用砍刀、斧头劈开荆棘,忍受蚊虻叮咬、野兽侵袭,经受狂风暴雨洗礼,逐沟逐坡勘察、调绘。遇到作业地点偏远时,就要在深山里野外露宿,森调人俗称“打小宿”,找一个相对安全的地方,搭起一个简易窝棚,在前面燃起一堆篝火,几个人围坐在篝火旁,吃罢晚餐,和衣而眠,“火烤胸前暖,风吹背后寒。原始生活现,不畏作业艰。”就是他们工作性质和精神的真实写照。渴了喝几口山溪水,饿了啃几口硬干粮,遇水涉水,逢崖攀崖,练就了一身不迷路、不畏险、耐寂寞的好本领。一代代森调人就是在这样的环境下,日复一日,年复一年,每逢春暖花开树叶初萌就抛下妻儿“回归”山林,直到百花凋零、树叶落尽才下山返城。在曾经的长期驻地延吉市至今还流传着这样一句话:有女不嫁森调郎,一年有半载守空房。这道尽了森林调查队员和其家人的艰辛和奉献。规划院人在外业调查时,因携带的设备、饭盒、水壶等物品较多,身上横挎、竖背、手持,背包罗伞样子,在林区也被编成广为流传的顺口溜:远看像要饭的,近看是搞勘探的,仔细一看原来是规划院的。可见这支队伍在广大林区是远近闻名的“吃苦耐劳明星”。他们把自己对林草事业的赤诚和热爱,转换成辛勤的汗水和娴熟的本领,翻山越岭、涉水攀岩、爬冰卧雪,推动了全院各项事业的蓬勃发展,使规划院的“严谨求实、顽强善战、甘于奉献、勇攀高峰”的精神,在全院生根发芽,激励了规划院人的工作热情,为后来人留下了一笔宝贵的精神财富。

春来归深山,勤足踏满川。绘得蓝图美,茹苦亦为甜。这是就林调人的情怀,更是林调人一代代薪火相传的精神。

山中日日孤影伴,美景不赏花空灿。调查重任压在肩,目中已无景中山。这支平凡而伟大的森林调查队伍,正以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念为指引,以省委、省政府生态建设的有关精神为依托,在省林草局的正确领导下,在以刘国良为党委书记、院长的领导班子率领下,不断拓宽业务领域,不断创新调查方法,披荆斩棘,破浪扬帆,必将为新一轮全国林草生态综合监测评价工作作出吉林贡献。(赵冷冰)